── ふさこ先生インタビュー

あなたは、ついつい「発達が気になるけれど、療育に踏み出すほどでないのかな?」と様子見していませんか?

確かに、新しい支援に一歩踏み出すのは勇気がいるし、療育がその子にとって必要なのかどうなのかも気になりますよね。

でもその一方で、いざ必要になったときに空きがなかったり、「もっと早く相談していれば…」と悩みが長引くケースも少なくありません。

実は、親の不安は“情報の不明確さ”から生まれることが多く、小さな一歩を行動に変えるだけで見通しが持てるようになるんです。

今回は、“できる”を増やす支援を続けるふさこ先生にお話を伺いました。

「うちの子に療育は必要?」と迷っている方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

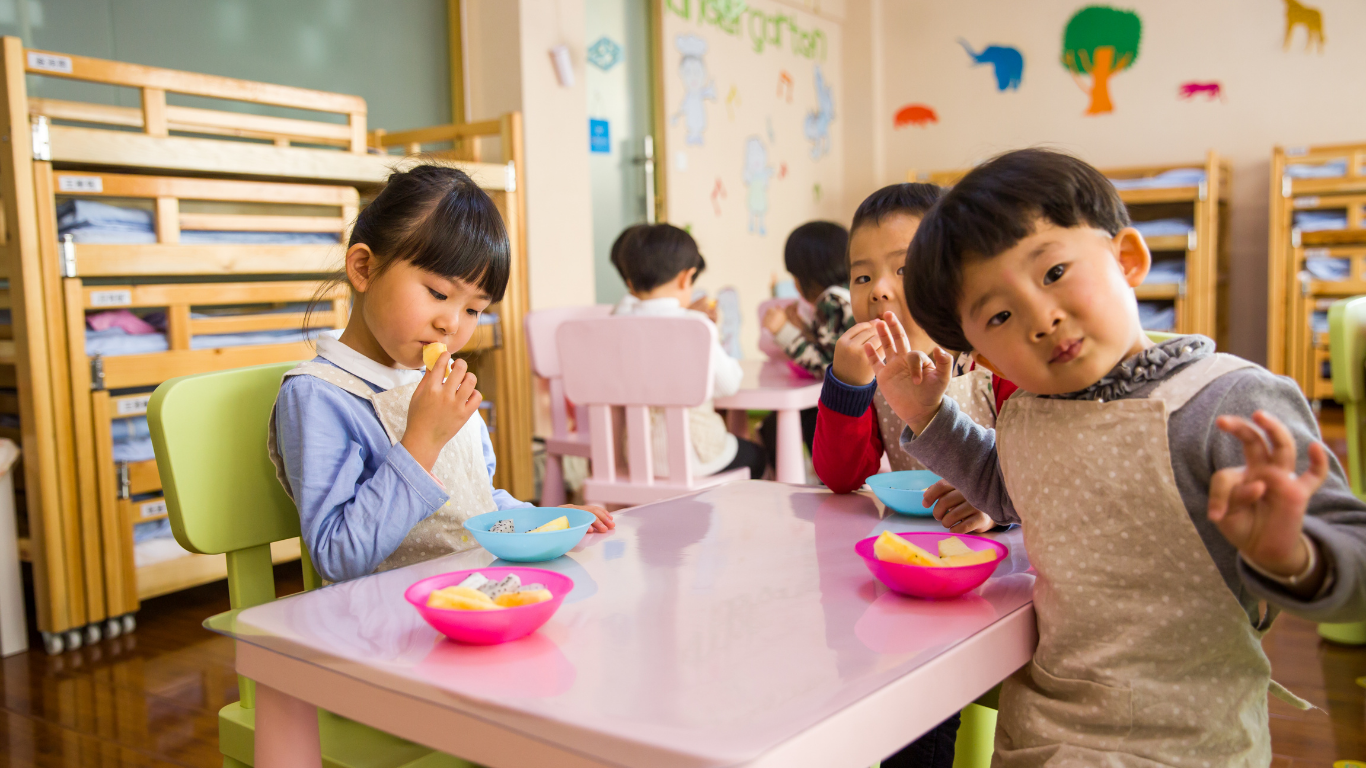

■小さな町の教室から——“できる”を増やす場所

熊本ののどかな地域にある、アットホームな療育教室。

地元のお子さんを中心に、福岡・熊本市内から片道2時間かけて通う親子もいるといいます。

「ここでは“できることを増やす”ことに軸足を置いています。

応用行動分析学(ABA)をベースにしつつ、身体からのアプローチや保護者支援など、その子に合う方法を柔軟に組み合わせています」

■“療育って何?”——先生の定義はとてもシンプル

「ある意味治療的要素があるなと思っていて、私にとって療育の本質は、本人の“できた”をひとつでも多く増やすことです。

1回でできるようになる子もいれば、1年かけて積み上げる子もいる。大切なのは、その子のペースなんです」

“安心できる場所”づくりも大事。でも、それだけで終わらせない。「できる」が増える実感を、その子と家族に渡していく——それが先生の姿勢です。

■親子で学ぶ——ロールプレイと“タイミング”の練習

ふさこ先生の教室では、親子でロールプレイに参加し、「小さなできた」をいっしょに積み重ねて、成功体験を親子で共有しています。

「セッションの半分ほどはお母さんにも入ってもらうことが多いです。

『いまは補助に入る』『いまは見守る』といった介入・待機の“タイミング”を、ロールプレイで体感してもらいます。

各家庭に合うアレンジまで一緒につくります。教材やおもちゃの貸し出しもしています」

子どもが学びに出会う“きっかけ”をつくる。あとは、ご家庭での親子の関わりの中で育っていくように、そっと寄り添っています。

■“グレーゾーンに療育は必要?”——答えは「その子と環境」次第

「本人の困りごとと今の環境で考えます。

たとえば、集中が続かず学習は遅れているけれど、本人は困っておらず学校も楽しい、友達関係も良好——なら必ずしも必要ではないかもしれません。

一方で、本人や家族が困っているなら、どこかにつながった方がいい」

“困りの強さ × 環境”という視点が、判断の軸になります。

■援助を受け入れる力は療育中に育つ

先生が現場で強く感じているのが、療育に通うことで育つ力の存在です。

「幼少期から療育に触れてきた子は、大人の補助を受け入れる学習ができています。

『助けを借りる=できるにつながる』を体験しているから。

一方、経験が少ない子は“触られるのが嫌“指示を受け入れられない”ケースもあり、一人で抱えて投げ出す場面が増えがちです。」

援助を受け入れる・間をとる・交渉する——社会で生きる土台は、療育で身につくスキルなのです。

■“できない”の先に続く道――無発語から文章へ、跳び箱は一段から

忘れられないケースがあるといいます。

「4歳で無発語だったお子さんが、発音トレーニングなどを積み、小3では文章で話せるようになりました。

舌足らずさは残っても、伝えられる体験が自信になりました」

もう一つは支援学級でのエピソード。

「体育の跳び箱で、みんなの高さは難しい。

でもその子は『僕は1段をがんばる』と自分で目標を決め、練習して飛べた。達成したことを喜べる瞬間でした」

発達特性のあるお子さんにとって、目標を決めてやり遂げることは、いつも簡単なことばかりではありません。だからこそ、自分で選んだ目標を“できた”と感じられた経験は、日々を豊かにし、生きる力を育て、自己肯定感を力強く押し上げてくれます。

■支援先の選び方——“アセスメント”と“伴走者”

では、実際に支援先を選ぶ際は何にポイントを置いたほうがいいのでしょうか。

「簡易でも良いアセスメント(得意・苦手・今できることの可視化)を取ってくれるかは、大きなポイントです。

何を基準に支援するのかを教室とご家庭で共有でき、同じ目標に向かって連携したサポートにつながります」

「おすすめの判断材料は「体験」です。お子さんと一緒に参加して、先生が子どもの目線に立って関わってくれるかを感じてみてください。

資格よりも、となりで伴走してくれる姿勢が大切だと考えています」

■地域と制度のリアル——“空き”は待ってくれない

小学校入学前は児童発達支援、小1〜高3は放課後等デイサービス(放デイ)が主な枠組み。

ただし、地域によっては放デイの空きが慢性的に不足しています。

「“必要になってから”だと入れない場合も。

抵抗感があっても、早めに情報収集・体験予約をしておくと、いざという時の選択肢が増えます」

■“動けない”をほどく——ハードルを下げる最初の一歩

「いきなり市役所の窓口や療育施設はハードルが高いなら、YouTubeやInstagramで情報に触れるところから」

不安の正体は“知らないこと”。

情報に触れる→聞いてみる→小さく試す——この3ステップが、親の見通しを作ります。

■さいごに

「発達が気になるけれど、踏み出すほどではないのかも…」——そんな戸惑いは、多くのご家庭が通る道です。

けれど、“困りの強さ”と“周りの環境”をそっと見つめ直し、気になる支援先に少しだけアクセスしてみると、不安の輪郭がぼんやりとほどけ始めます。

体験で得た小さな手がかりは、親子にとって大きな見通しにつながります。簡易アセスメントの結果も同じように、次の一歩を照らしてくれるはずです。

迷いの時間を味方に変えるのは、たった一歩の行動です。あなたとお子さんのペースで安心できる選択肢を育てていきましょう。

.png)

ふさこ先生

熊本の小規模療育教室を運営。

ABA(応用行動分析)を基盤に、子どもと保護者の両輪支援を実践。ロールプレイ、家庭アレンジ、教材・おもちゃの貸し出しなど、教室の外で育つ仕掛けづくりに注力。

ふさこ先生の詳しい情報はこちらから

(5).png) 閲覧数: 297

閲覧数: 297

閲覧数: 272

閲覧数: 272

閲覧数: 259

閲覧数: 259

閲覧数: 256

閲覧数: 256

(12).png) 閲覧数: 256

閲覧数: 256

閲覧数: 247

閲覧数: 247

閲覧数: 230

閲覧数: 230

閲覧数: 228

閲覧数: 228

閲覧数: 227

閲覧数: 227

閲覧数: 204

閲覧数: 204